六月中下旬,汉语国际教育专业2207班学子在弘文2-305教室展开了以“毕业论文写作”为核心的劳动与实践周。活动先后由郑真先老师、董守志老师和华树君老师在论文选题、论文内容和论文格式等方面进行讲解,为同学们即将到来的毕业季论文写作打下了坚实的理论与实践基础。

名师领航

郑老师系统讲解了文学类论文的选题策略、研究方法和写作规范。他特别强调了“文本细读”与“理论支撑”的重要性,并以《白居易与苏州唐诗之路研究》为例子着重指出“附录”的非凡价值。郑老师认为,附录(如精选的原始文本片段、详尽的文献资料、翻译对照或背景补充)绝非可有可无,而是体现研究深度、严谨性与学术规范性的关键所在,使论证更具说服力。华树君老师聚焦对外汉语教学的核心领域——偏误研究类论文写作与非偏误研究类论文写作。关于非偏误研究类论文写作,他指导大家可以从语言的对比、本体深挖、教学关联这几个方面展开探析。而关于偏误研究类论文,华老师清晰地梳理了从偏误类型聚焦、学习者群体细分到教学场景关联的完整路径。华老师尤其强调了“选题的新颖性”,她鼓励同学们要密切关注学术前沿、深入教学一线,努力发现“真问题”,寻找能为教学实践提供新视角、新方法或填补微小空白的研究切入点,避免低水平重复,追求真正的创新价值。除此之外,华老师就偏误研究类论文的文献综述、框架搭建和语料选取与分析等相关问题也作出了强调。董守志老师引领同学们探索古代汉语研究的魅力。他不仅讲解了如何运用扎实的古汉语知识进行写作,更提出了极具启发性的方向:“结合本专业特色,开展跨语言对比研究。董老师指出,汉语国际教育专业学生的“双语或多语背景”是独特优势。将古代汉语的语言现象与其他语言进行对比分析,既能深化对古汉语本身的理解,揭示语言共性与个性,其成果更能直接服务于面向特定母语背景学习者的古代汉语教学实践,赋予研究更广阔的意义。

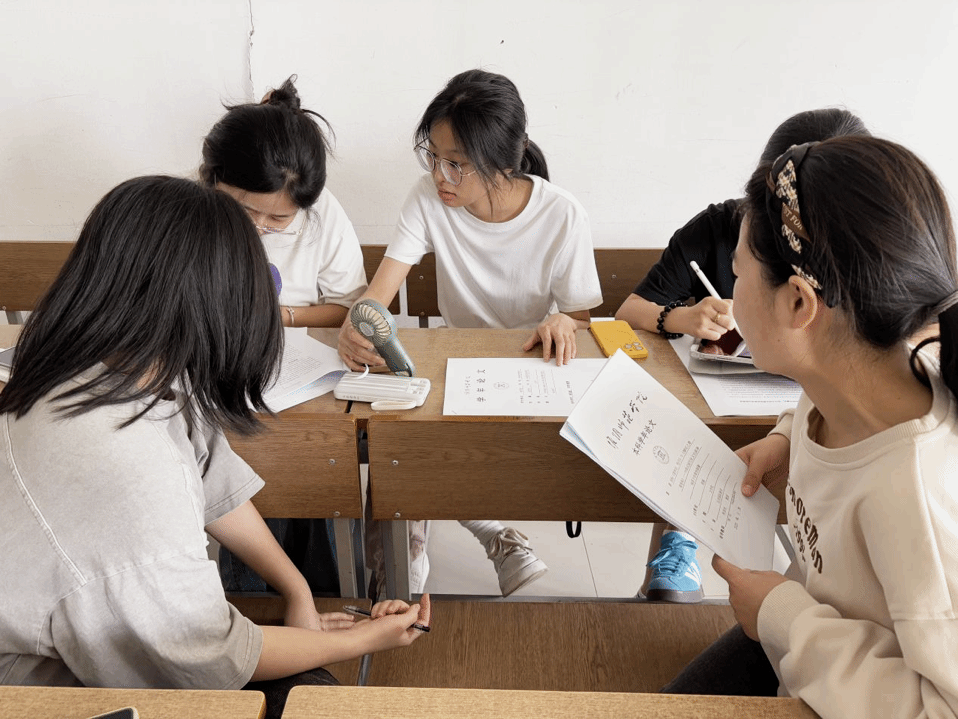

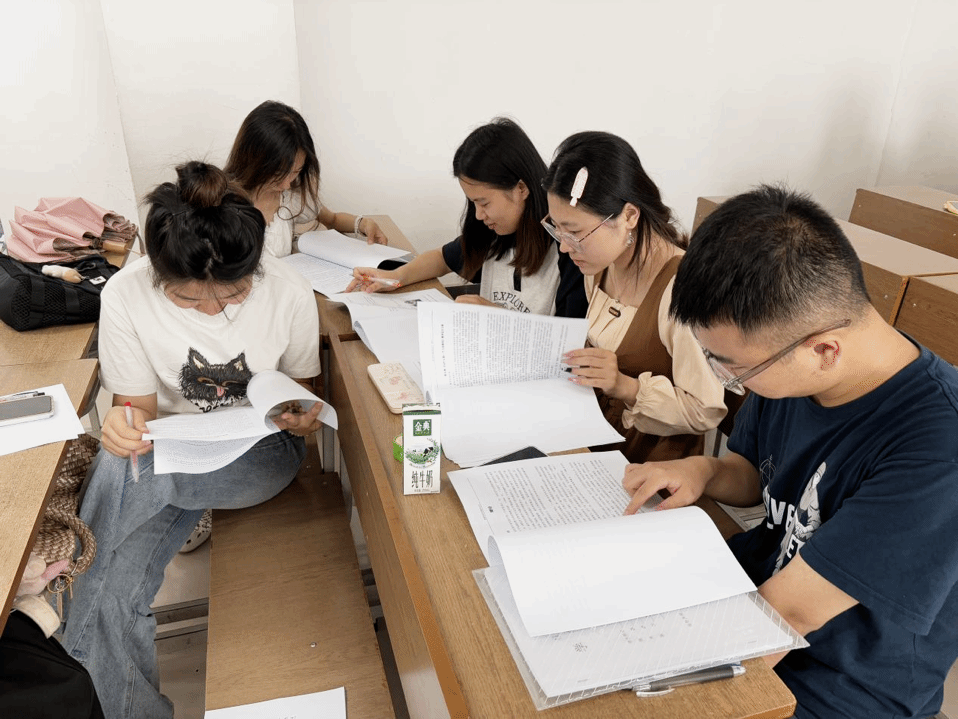

实战淬炼

理论学习之后,实践周安排了更具挑战性的环节——全班分组进行论文互评。同学们依据初步选题方向或兴趣,分成六个小组,分别聚焦文学类和语言教学类这两个主题。各小组围绕代表性的论文初稿或大纲展开了深入研讨。现场气氛热烈,同学们运用所学知识,从选题价值、逻辑结构、论证力度、文献引用、语言表达等多维度进行审视。讨论中,出现了几个普遍性问题:格式排版不规范,如参考文献混乱、标题层级不清、字体页边距不合要求是最需要解决的问题,体现了学术规范意识的初步建立;写作层次不够清晰则是论证严密性的核心挑战,大家努力帮助作者理顺思路;此外,学术表达的严谨性也是重点关注的方面。

点睛升华

小组互评的热烈讨论后,华树君老师进行了集中点评与总结。华老师认真听取了各组的汇报,梳理了互评中发现的主要共性问题。他首先赞扬了同学们在互评中展现的认真态度和敏锐的批判性思维,对暴露出的格式排版不规范、逻辑结构松散、文献综述薄弱、论证深度不足等核心痛点进行了更专业的剖析,并提供了具体的改进策略和范例,使问题解决更具操作性。他再次强调了选题新颖性的极端重要性,提醒大家避免扎堆陈旧议题。同时,他也呼应了郑真先老师关于附录价值的观点,鼓励同学们在研究中注重材料的扎实呈现。

此次劳动与实践周通过系统化的名师指导、实战化的小组互评、规范化的意识强化,为即将升入毕业班的学子们进行了一次宝贵的学术启蒙和实战预演。相信经过这次实践周的淬炼,汉语国际教育2022级的学子们定能整装待发,在未来的毕业季交出一份份令人瞩目的学术答卷!